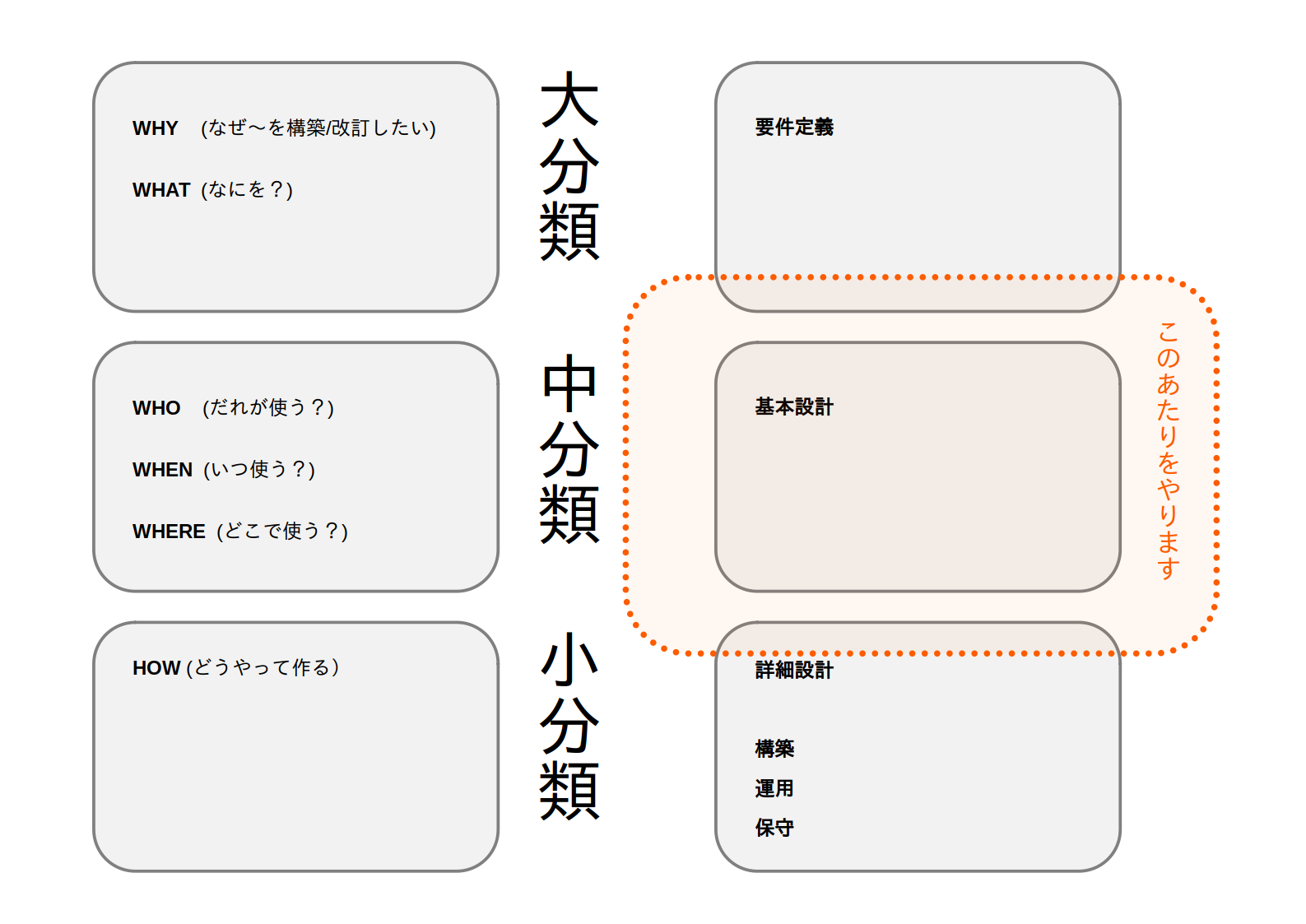

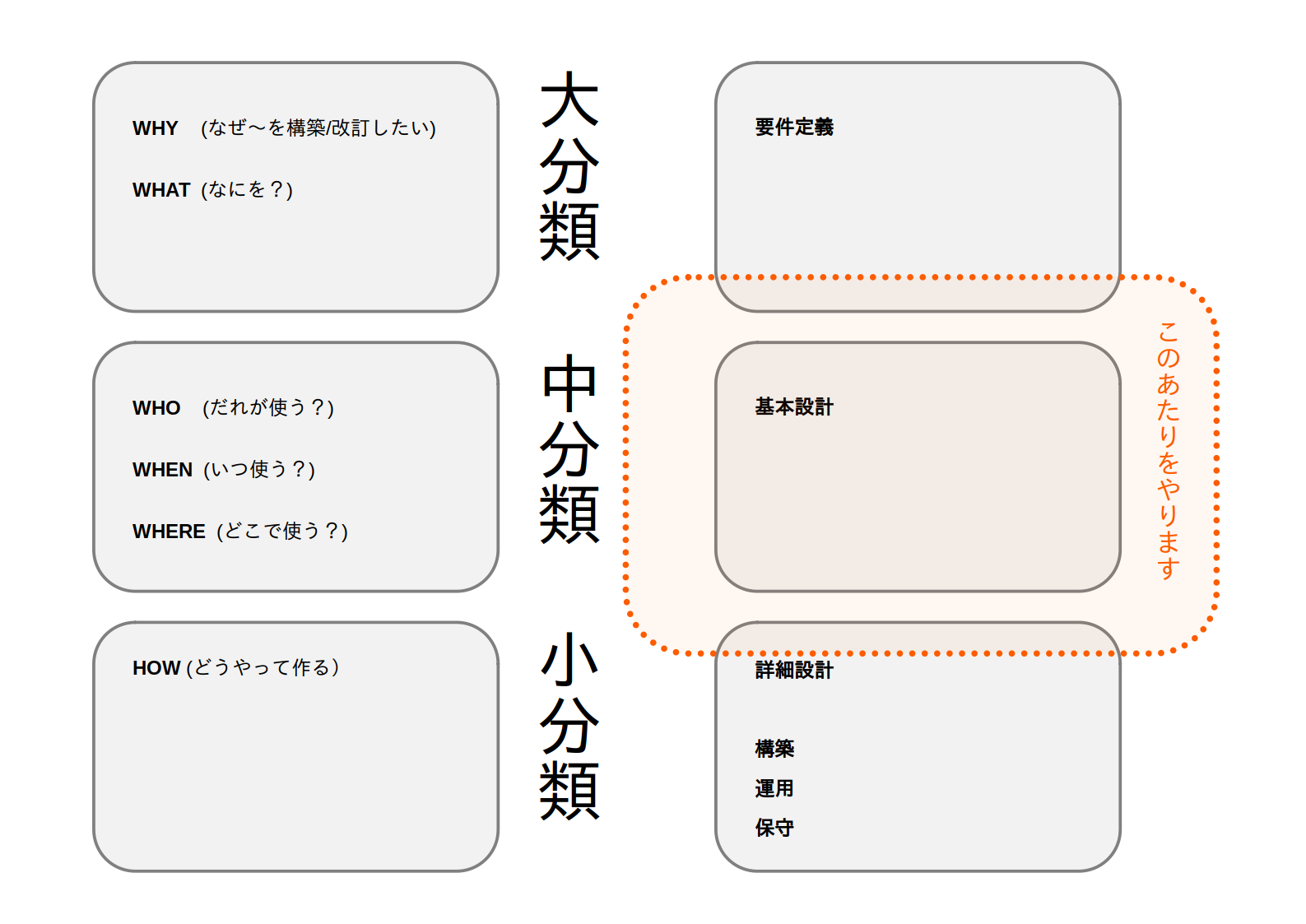

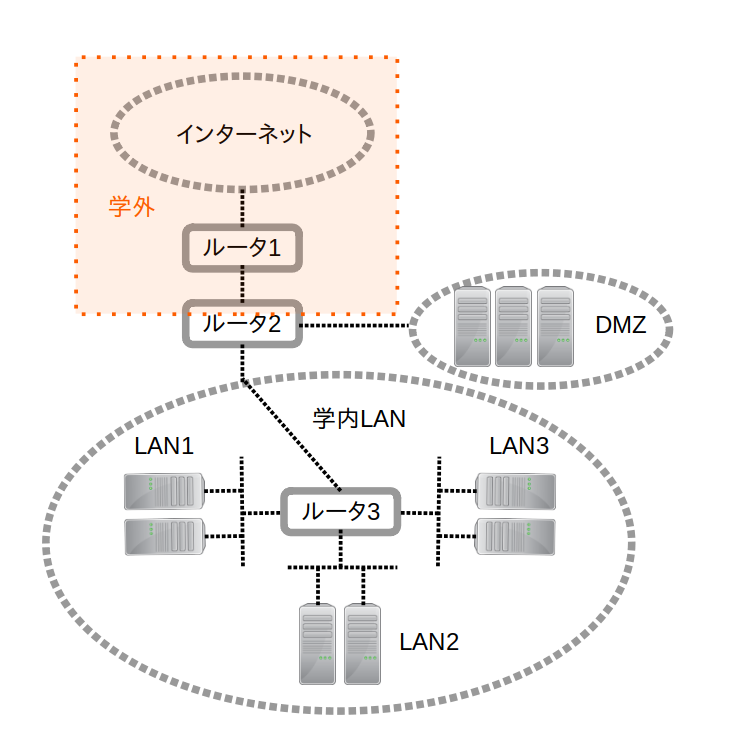

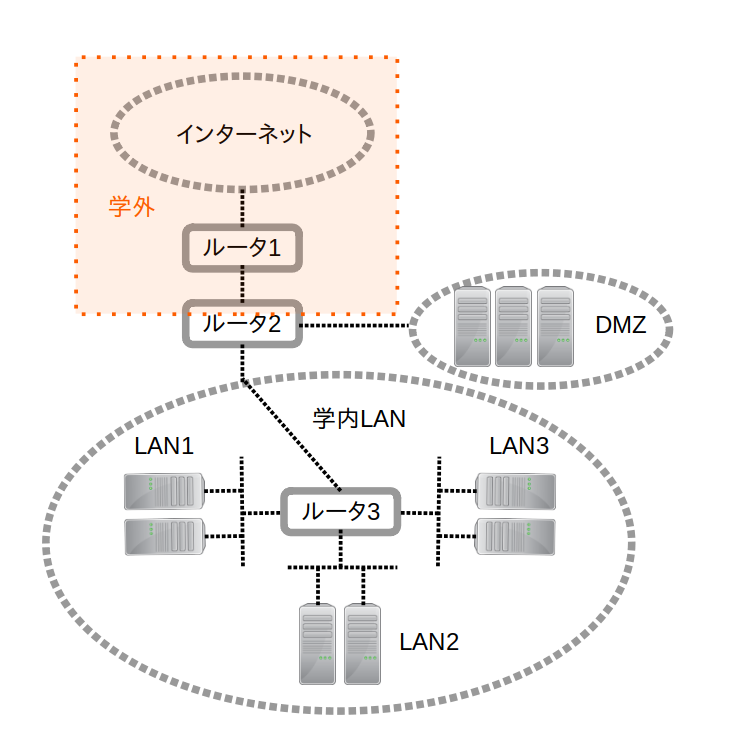

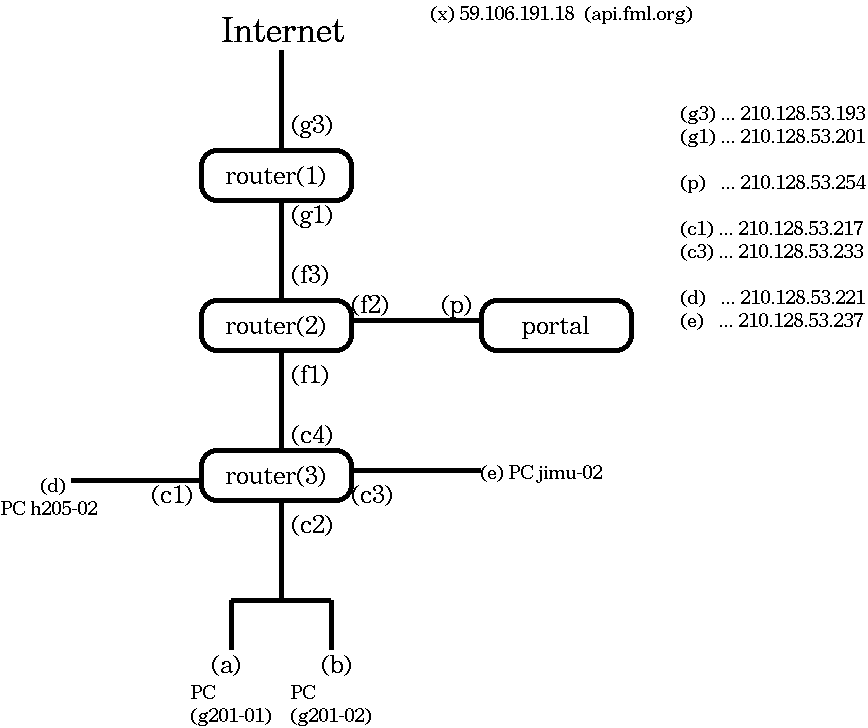

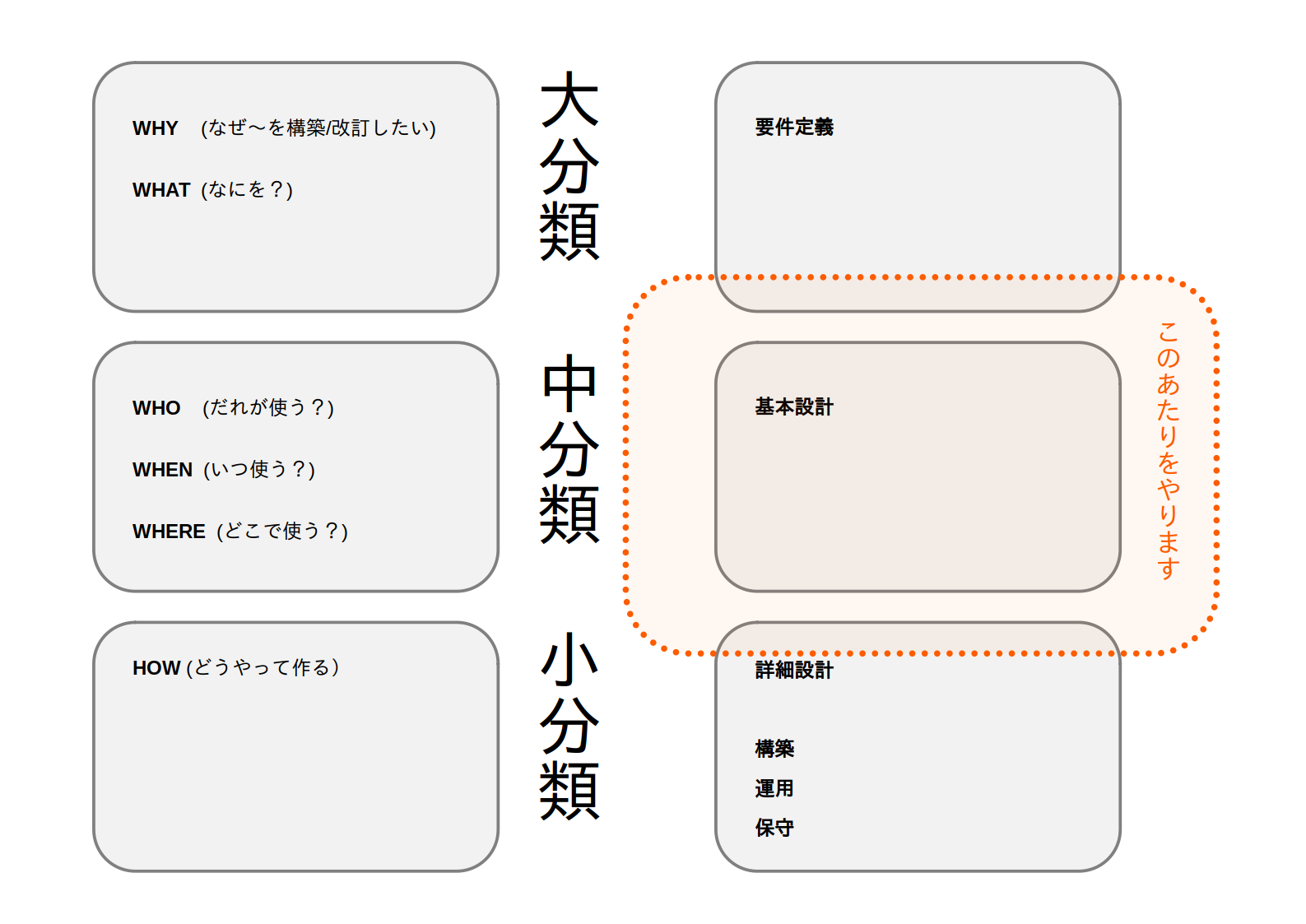

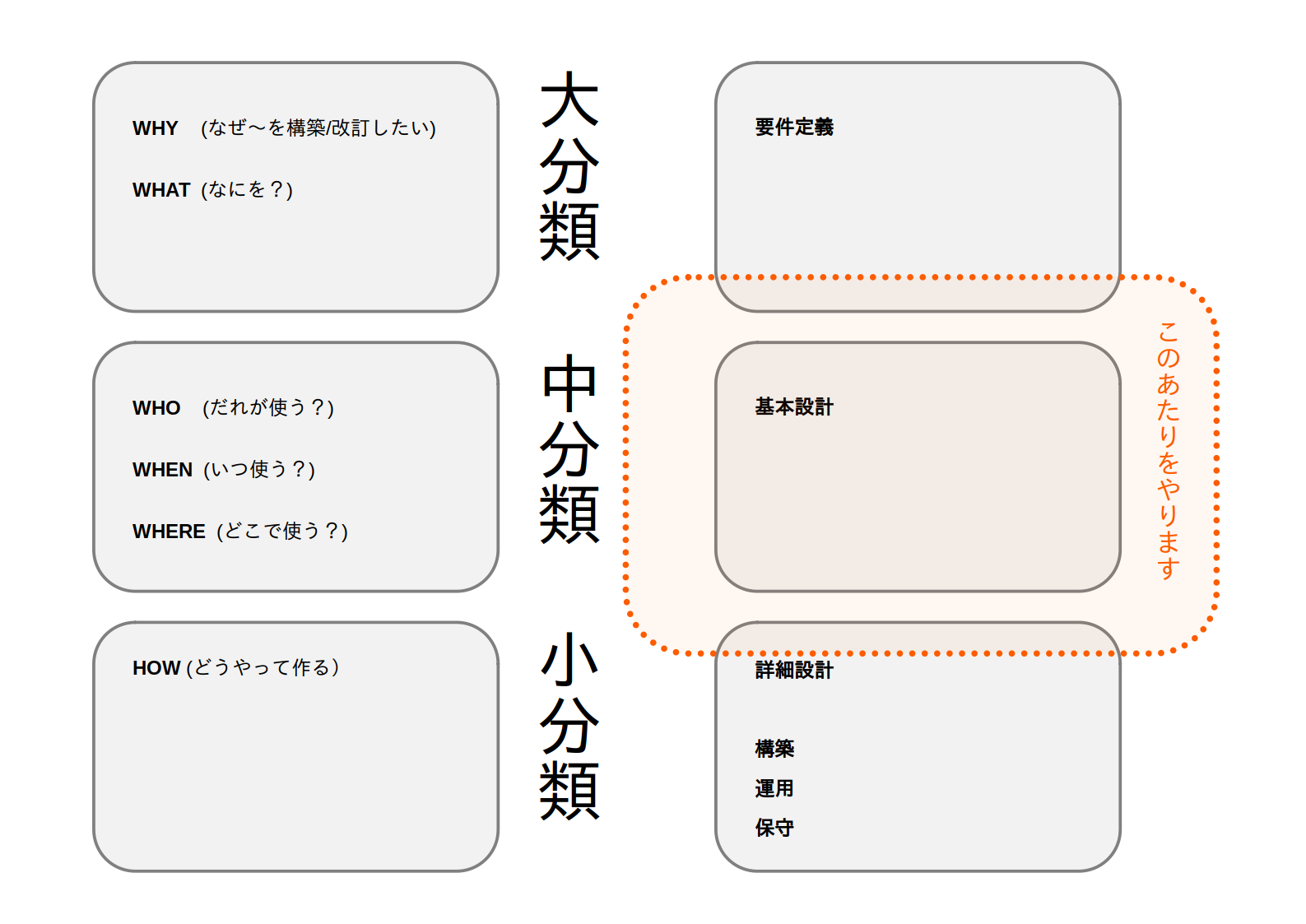

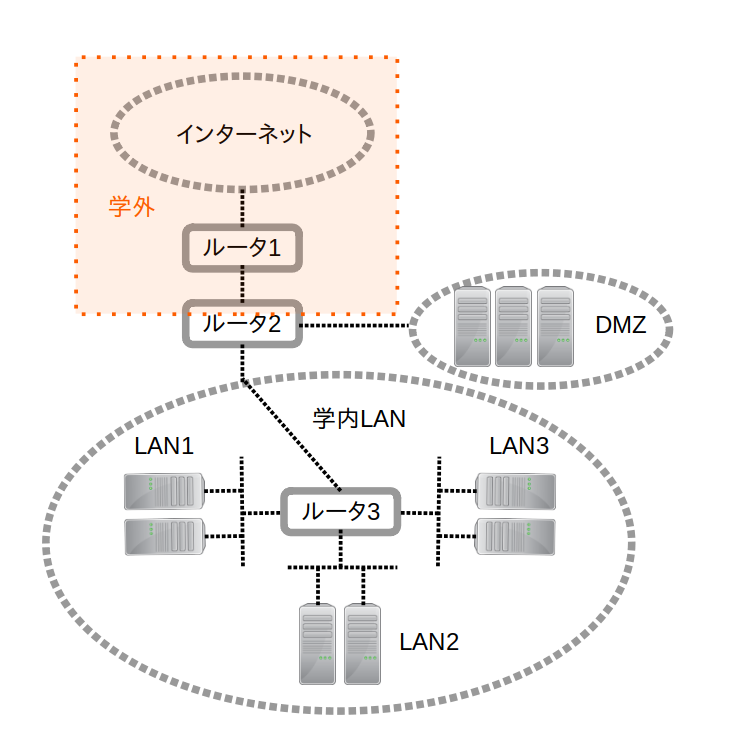

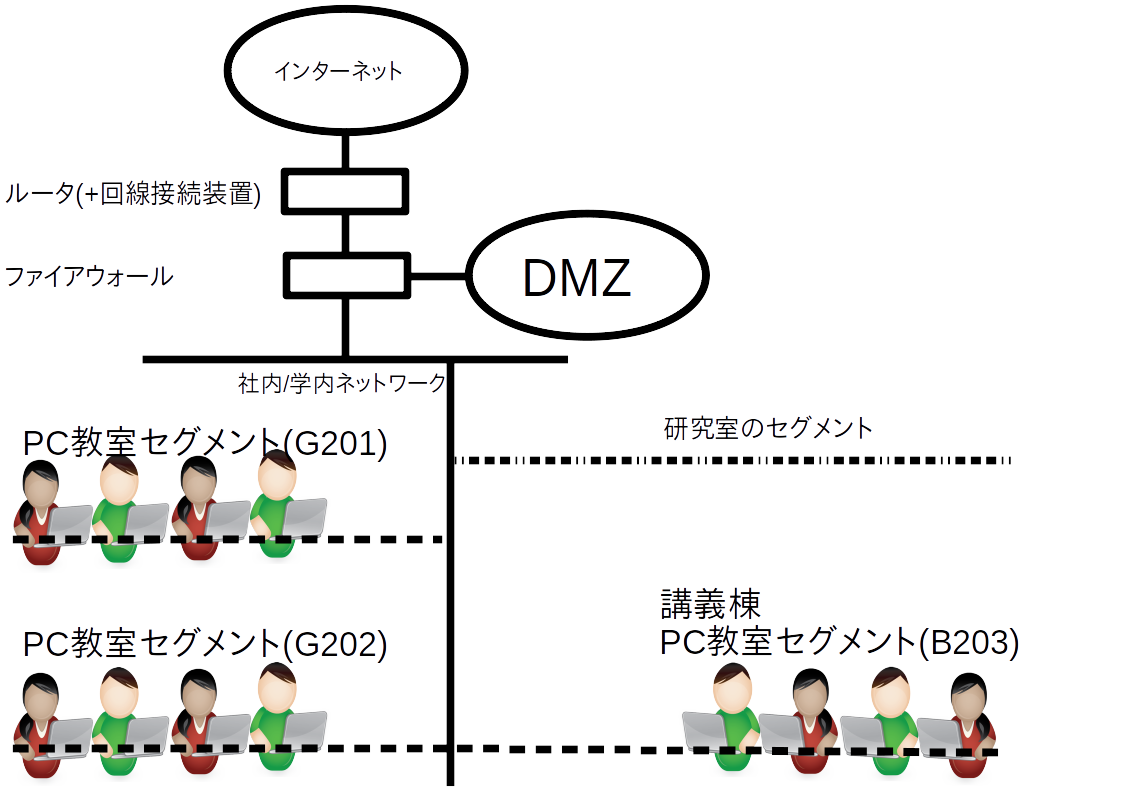

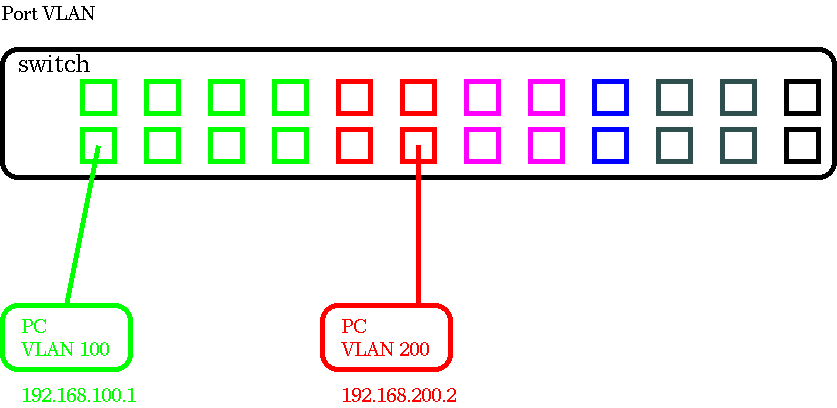

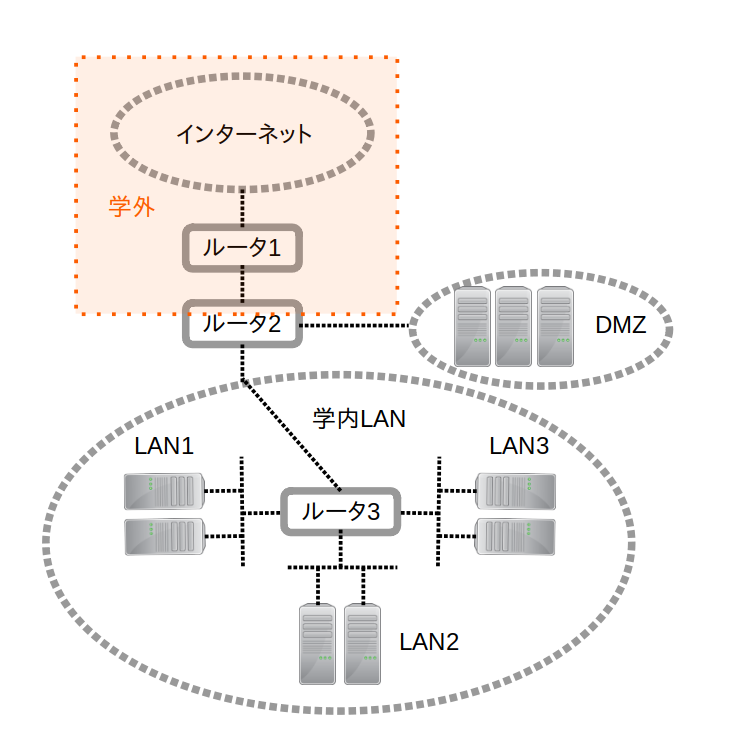

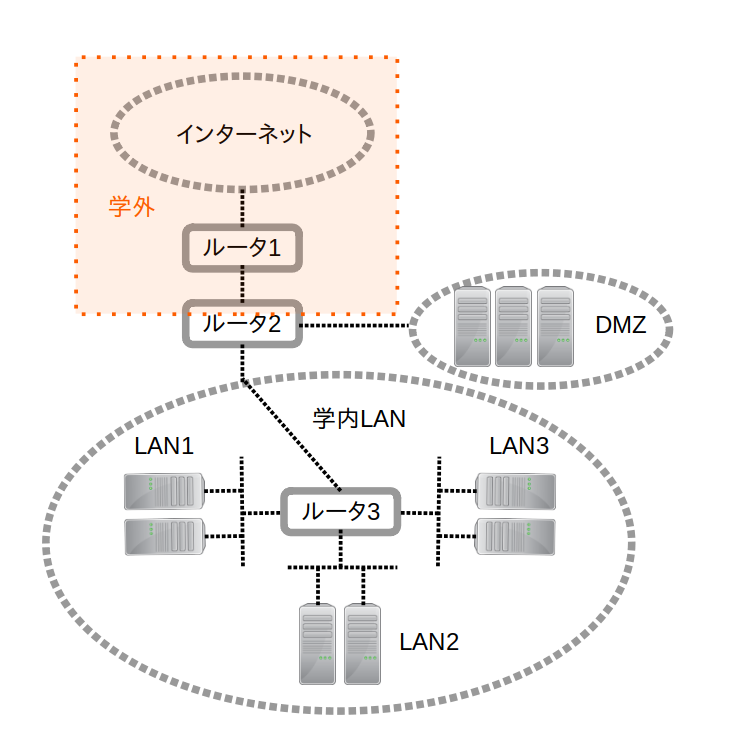

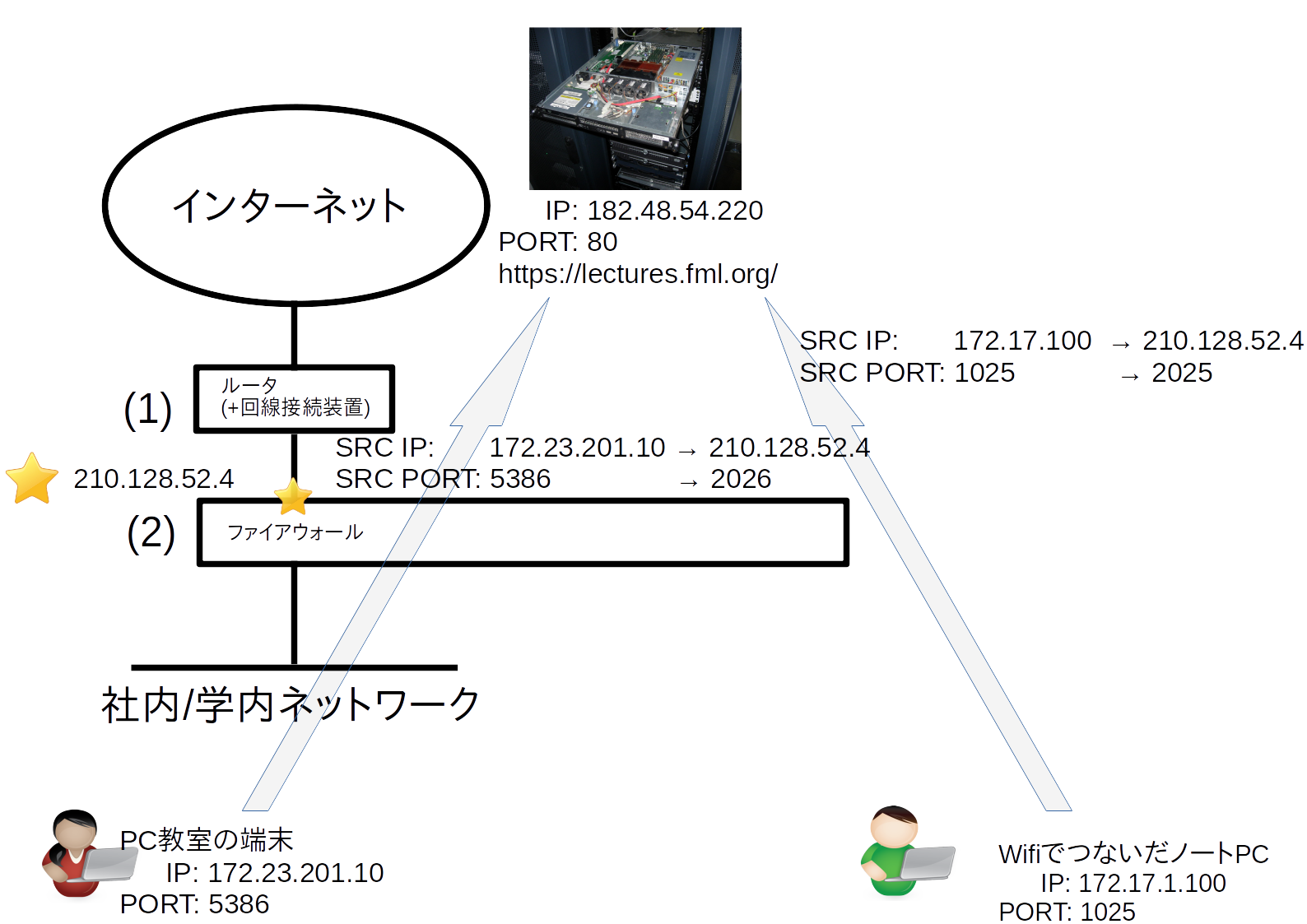

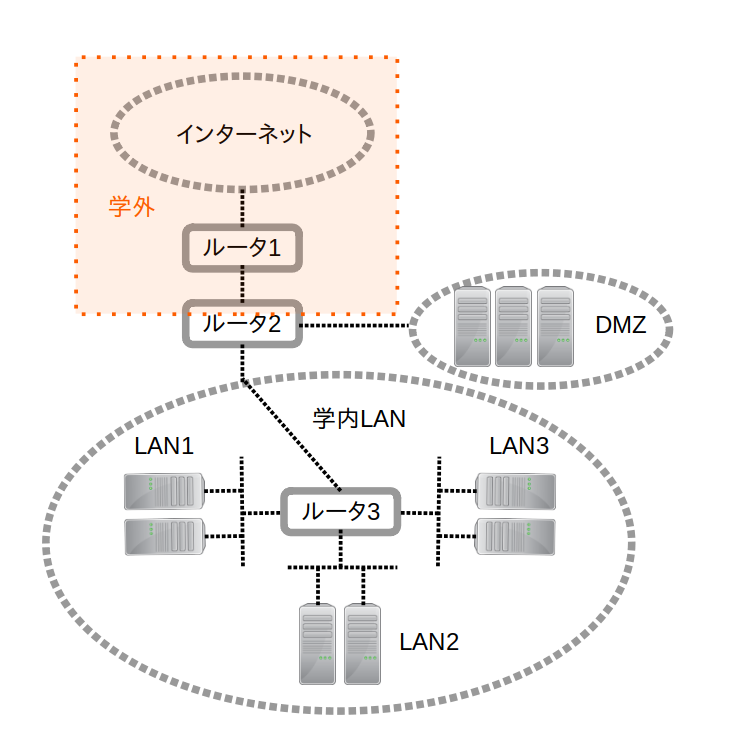

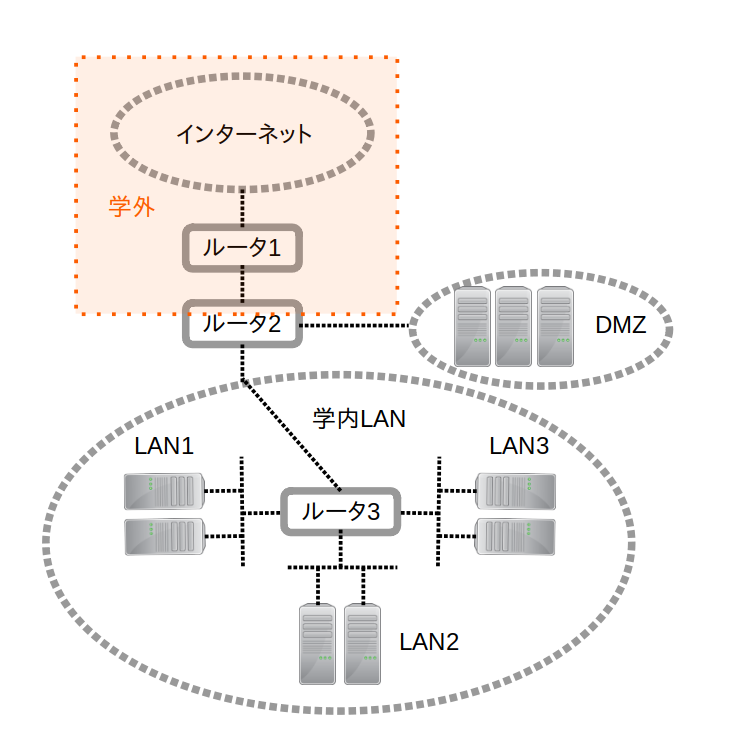

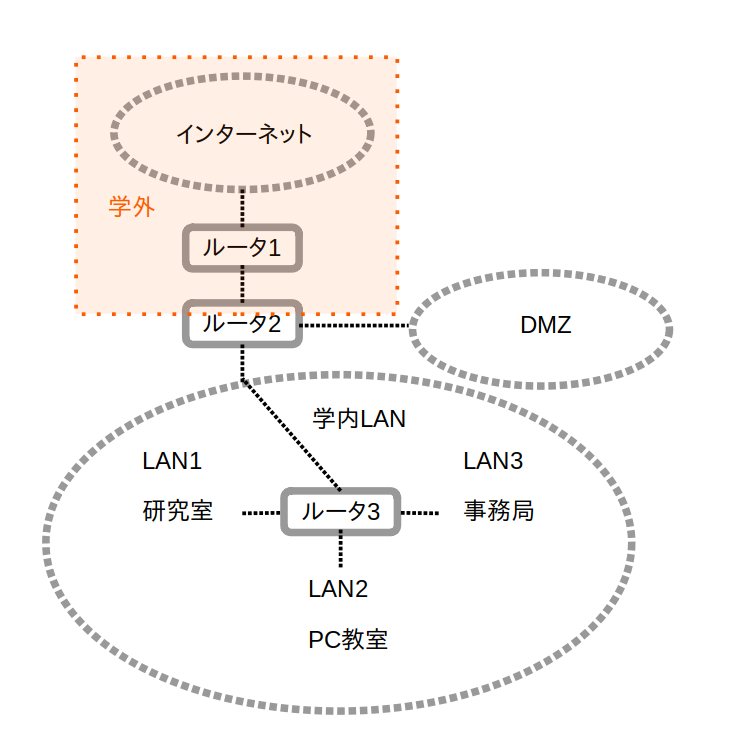

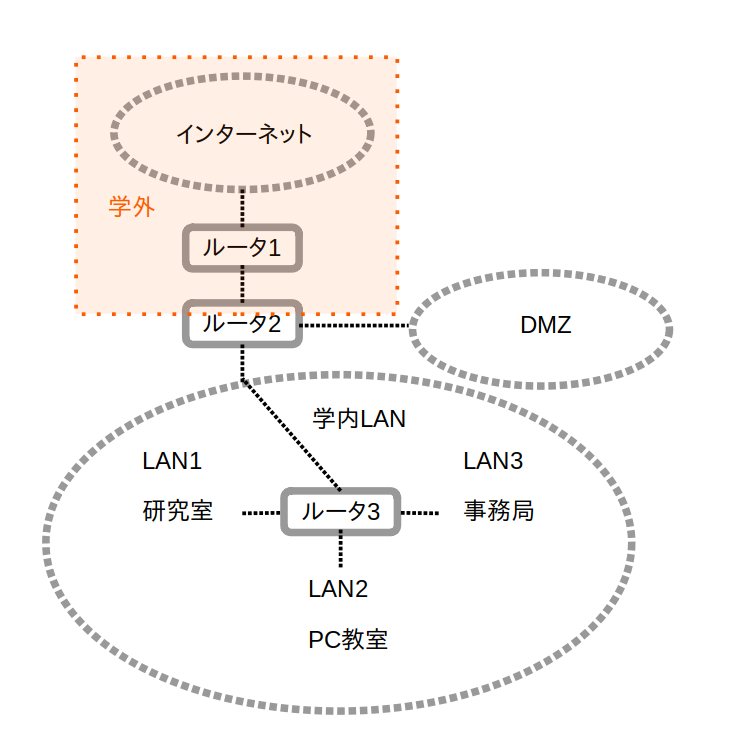

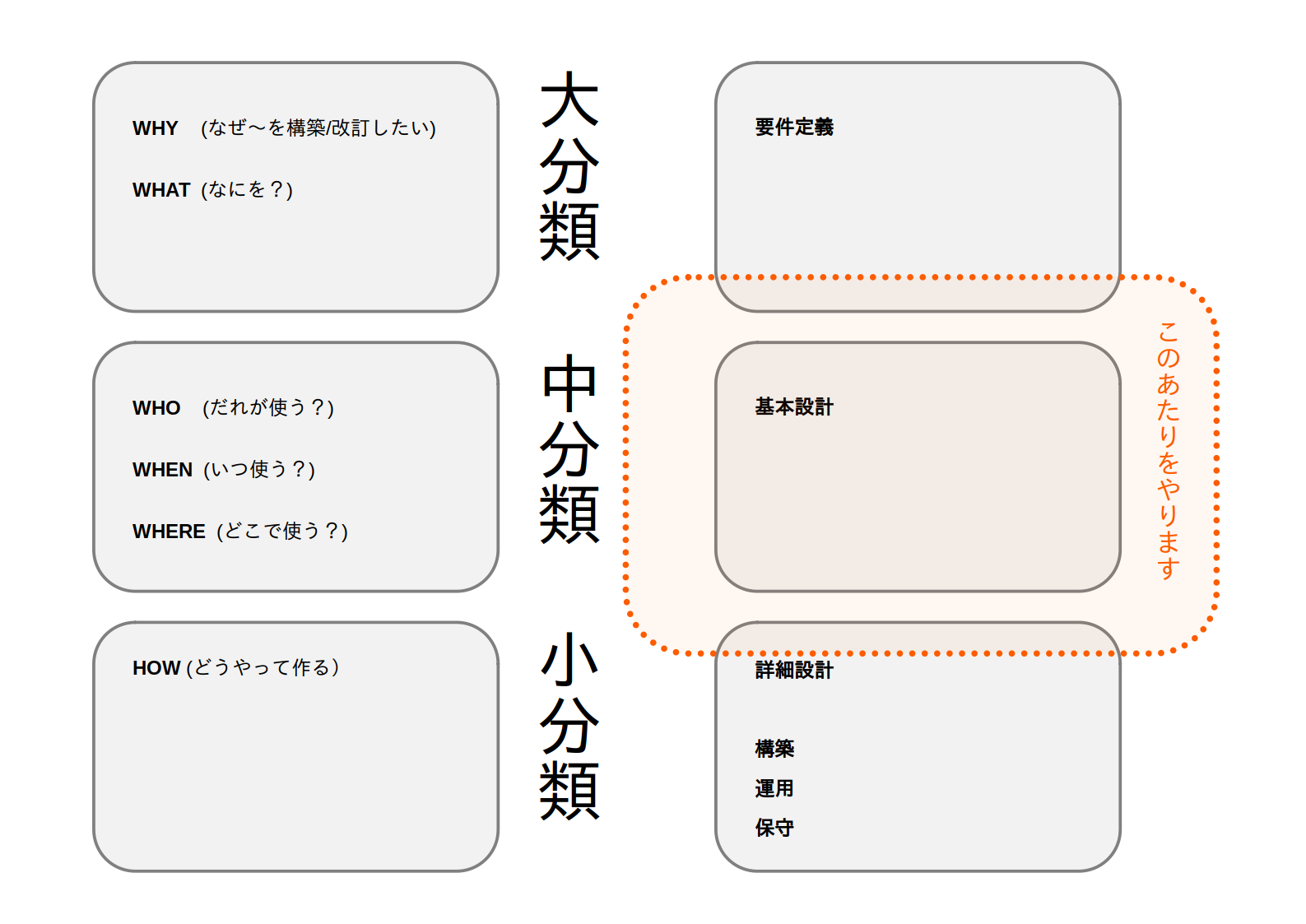

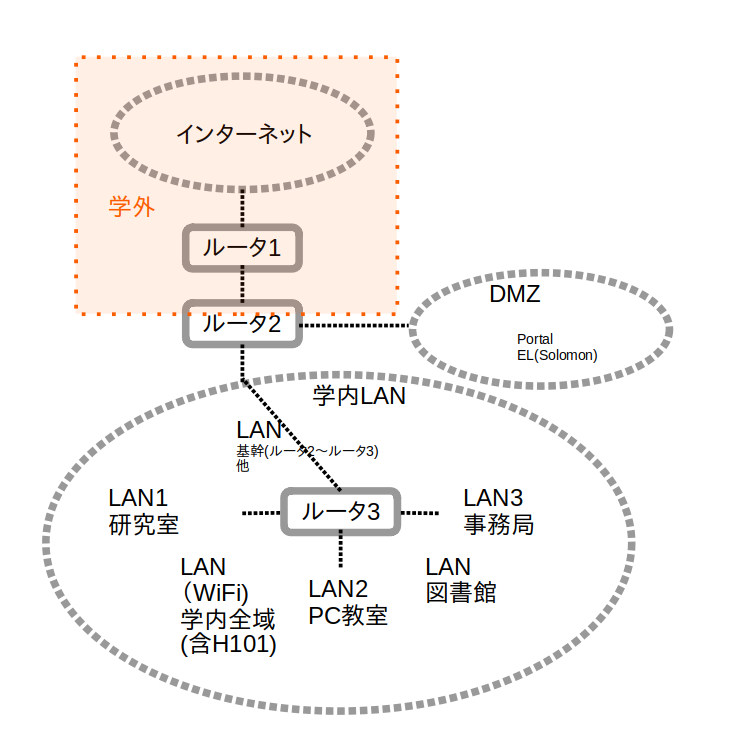

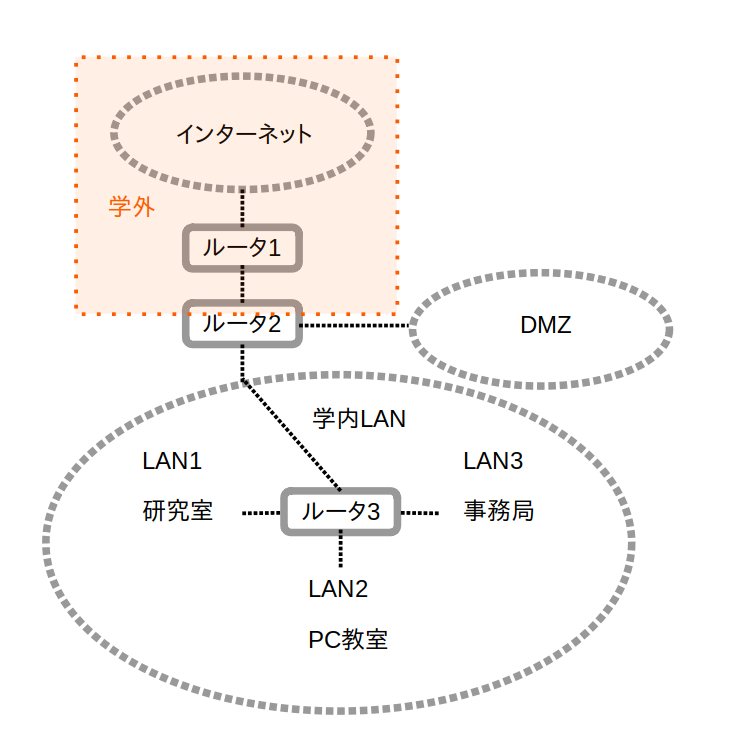

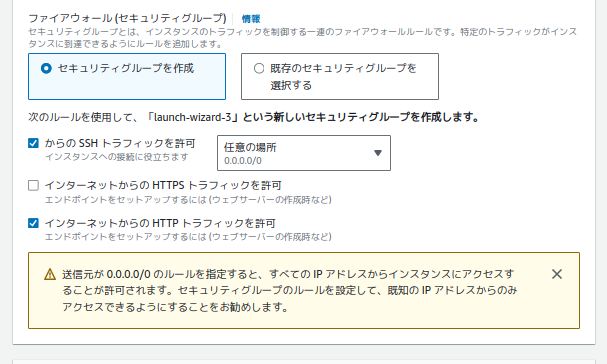

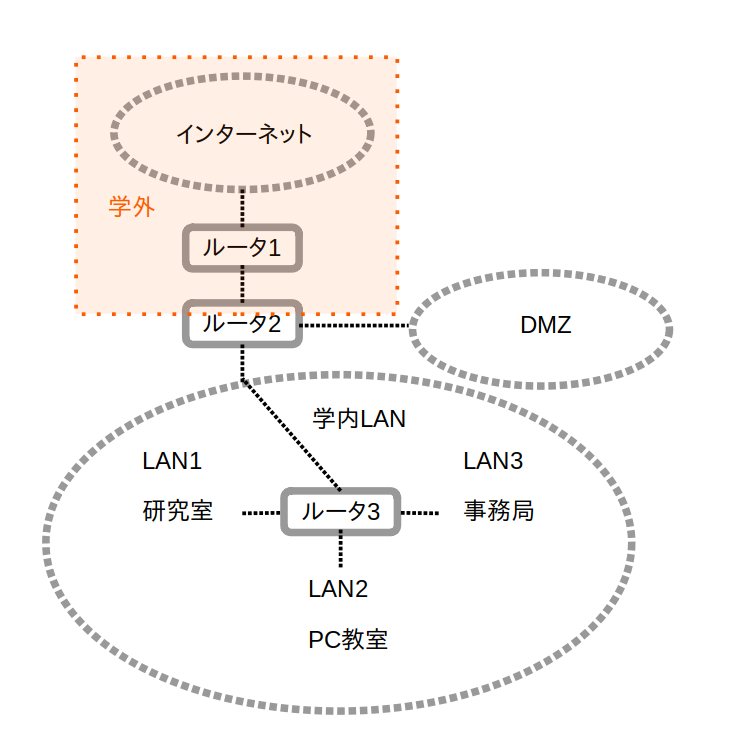

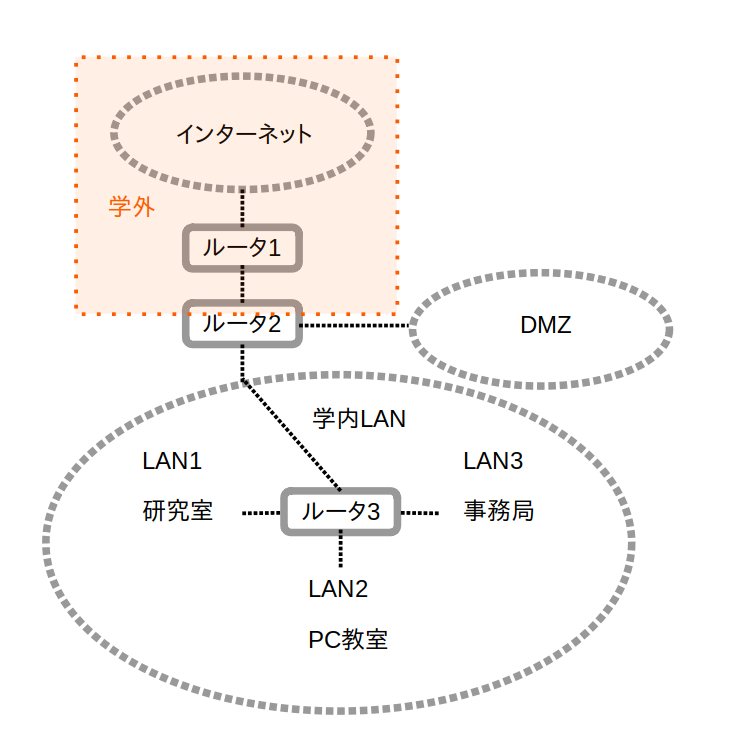

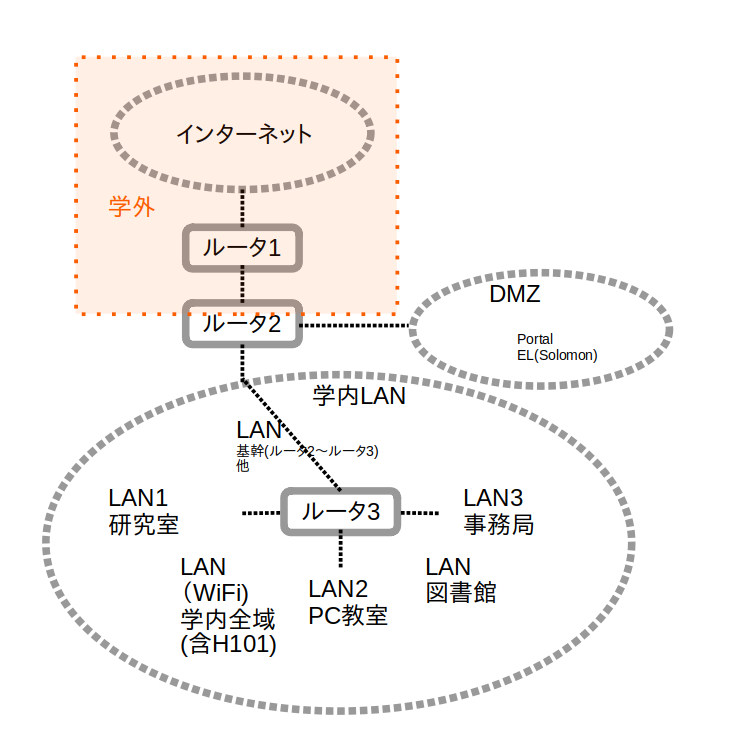

class: title, smokescreen, shelf, no-footer # コンピュータネットワーク(2024-)<br><small>第09回 設計編(1)</small> <div class=footnote> <small><small> Copyright (C) Ken'ichi Fukamachi <fukachan@fml.org>, 2021-2025. CC BY-NC-SA 4.0 </small></small> </div> --- class: compact # <small>設計と言われても困るかもしれませんが普段やってますよね?</small> <div class=footnote> <small><small> <b>少々、考える時間をとります。胸に手を当てて思い出してみてください or 考えてください</b> (脚注) キャリアは就職後の用語のように聞こえますが、学歴を含むので、ほぼ一番おおきな観点ですね。 「人生設計 = キャリア + 個人的なこと(家庭など) + ?」でしょうか ... </small></small> </div> 人生設計? - 進路をどうしますか? - (今後の)キャリアは? --- class: compact # <small>【例1】進路をどうしますか?</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) この先は少し違う「進学 or 就職?」に戻ります。 <b>大学院に進学</b>という人もいるし、就職という人もいますよね? </small></small> </div> <small> 1. 進学しますか?就職ですか? - -> 進学 1. 進学先は? <small> - 高校、高専 - 専門学校、大学、(職業/防衛/???)大学校 </small> 1. (大学の場合)学部や学科は? <small> - 文系/理系 ... (選択肢が多すぎるので、省略) ... </small> - (...略...) </small> --- class: compact,img-right # <small>【例1】進路をどうしますか?【可視化(木構造)】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) <b> (西洋の学問を学んだ)人間は普段このように考えているはずなのです。 それをあらゆる対象に対して適用してください </b> </small></small> </div>  <small> - 上の方 ... <b>大きい判断/決断</b> - 中くらい - 学部や学科はどれにしよう? - 小さい/細かい判断 - 専門は? - 研究室の選択は? </small> --- class: compact,img-right # <small>【例1】進路をどうしますか?【「大きい判断/決断」とは?】</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div>  - 「大きい判断/決断」とは? - <b>なぜ</b><small>進学したいのか?</small> - <b>何を</b><small>学びたいのか?</small> --- class: compact,img-right # <small>【例2】5W1H:5W1Hを大 -> 小へ並べたら、こうだろうか?</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 正確さより、わかりやすさ優先です。 設計手順は、3段階(3階層)にするため少し端折っています </small></small> </div>  <small> - 左側の列が5W1H - 右側は「設計」手順 - 後半「設計編」は、図中のオレンジ色部分相当 </small> --- class: compact,img-right # <small>【考え方】5W1Hを大 -> 小へ並べたら、こうだろうか?</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) おおざっぱにいえば還元主義(Reductionism)。 古代ギリシャに遡る西洋文明を特徴づける代表的な考え方のひとつ <br> (脚注2) 順番に3回かけて考えていきます </small></small> </div>  <small> - <b>5W1H</b> - WHO - WHEN - WHERE - WHAT - WHY - HOW - いちばん大きい観点? -> この二つか? <b> - WHY - WHAT </b> </small> --- class: compact # <small>【例題1】H101を例に考えてみる(なぜ)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) <b>少々、考える時間をとります(しんきんぐた〜いむ)</b> <br> (脚注2) Google先生等と相談してかまいません <br> (脚注3) はっきりとした正解があるわけではありません。 いろいろ考えて見てください </small></small> </div> Q: <b>WHY</b> - (なぜ)H101のような部屋を作るのでしょうか? - ちなみに、こういう部屋を「ラーニングコモンズ」と呼んでいます A: Google Form へどうぞ - この学年の集合知(?)をみてみましょう --- class: compact # <small>【例題2】H101を例に考えてみる(何を)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) <b>少々、考える時間をとります(しんきんぐた〜いむ)</b> <br> (脚注2) Google先生等と相談してかまいません <br> (脚注3) はっきりとした正解があるわけではありません。 いろいろ考えて見てください </small></small> </div> Q: <b>WHAT</b> - (何を)H101のような部屋には<b>何</b>を用意するとよいのでしょうか? - ちなみに、こういう部屋を「ラーニングコモンズ」と呼んでいます A: Google Form へどうぞ - この学年の集合知(?)をみてみましょう --- class: compact,img-right # <small>【課題】大学ネットワークのWHY、WHATを考えてみる</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) Google先生等と相談してかまいません (脚注2) はっきりとした正解があるわけではありません。 いろいろ考えて見てください </small></small> </div>  <small> - <b>なぜ</b>(<b>WHY</b>)、大学にTCP/IPのネットワークを構築・定期的に更新したいのでしょうか? - このネットワークでは、<b>何</b>(<b>WHAT</b>)を提供すればよいのでしょうか? </small> --- class: compact,col-3 # <small>【課題】大学ネットワークのWHY、WHATを考えてみる 【図】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 詳細は第04回のスライドを参照 </small></small> </div>   <small> - 図(左)が論理図 <br> (大きな観点から見た図) - 図(右)は演習で調査したネットワークで、図(左)と同じ構成 - 大学ネットワークのミニチュアになっているので、まずは、これを基準に考えて見てください </small> --- class: compact # <small>大学ネットワークの5W1Hを考えてみる</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) このステップバイステップ方式が、うまくいくといいな (脚注2) </small></small> </div> <small> - 第09回 ... まずはふんわりと全体像について考えてみましょう(<- 今ここ) - 第10回 ... (基本設計のなかの論理設計) - IPアドレスやVLANの割り振りを考えます - 第11回 ... (基本設計のなかの物理設計) - 具体的に必要な機器や配線を考えます - フィルタリング(AWSのセキュリティグループ)も考えます <br> (ここは詳細設計にも少し足を入れているかもしれません) - 第12-14回 - 各自の第09-11回のレポートを、各グループの中で共有してください - そこから提案を考え始めるとよいでしょう </small> --- class: title, smokescreen, shelf, no-footer # コンピュータネットワーク(2024-)<br><small>第10回 設計編(2)</small> <div class=footnote> <small><small> Copyright (C) Ken'ichi Fukamachi <fukachan@fml.org>, 2021-2025. CC BY-NC-SA 4.0 </small></small> </div> --- class: compact,img-right # <small>前回までのあらすじ</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) <b>設計編に正解はありません</b>。 いちおう(全体の7割前後には)ベストプラクティス=定番(鉄板パターン)があるので、 そのやり方に沿っているか?が判断基準ですが、 残りは案件ごとにバラバラです。 <b>あえて言えば「受注できた提案」が正解</b> </small></small> </div>  <small> 1. ものを考えるときは必ず「大きな観点 -> 中 -> 小さい観点」のように考えるべし 1. 5W1Hを「大中小」で考えるなら、こうかな? - 大 ... WHY, WHAT - 中 ... WHO, WHEN, WHERE - 小 ... HOW 1. H101のWHY,WHATを考えてみた(集合知?) 1. 【課題】「大学ネットワーク」版WHY,WHAT - 注:正解はありません </small> --- class: compact,col-2 # <small>第09回の課題の解答例</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> - 解答例 -> こっち - はっきりした回答は無い </small> --- class: compact # <small>大学ネットワークの5W1Hを考えてみる</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) このステップバイステップ方式が、うまくいくといいな (脚注2) </small></small> </div> <small> - 第09回 ... まずはふんわりと全体像について考えてみましょう - 第10回 ... (基本設計のなかの論理設計)<b>(<- 今ここ)</b> - IPアドレスやVLANの割り振りを考えます - 第11回 ... (基本設計のなかの物理設計) - 具体的に必要な機器や配線を考えます - フィルタリング(AWSのセキュリティグループ)も考えます <br> (ここは詳細設計にも少し足を入れているかもしれません) - 第12-14回 - 各自の第09-11回のレポートを、各グループの中で共有してください - そこから提案を考え始めるとよいでしょう </small> --- class: compact,img-right # <small>【考え方】5W1Hを大 -> 小へ並べたら、こうだろうか?【第2段階】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 順番に3回かけて考えていきます。その2 </small></small> </div>  <small> - <b>5W1H</b> - WHO - WHEN - WHERE - WHAT - WHY - HOW - 中くらいの大きさ <b> - WHO - WHEN - WHERE - (HOWの一番大きいところ) </b> </small> --- class: compact,img-right # <small>WHO(だれが), WHEN(いつ), WHERE(どこで)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 図はH101と直接の関係はありませんが(参考までに)前半で調査した演習環境=大学のミニチュアを再掲しています </small></small> </div>  <small> - WHO(だれが) - WHEN(いつ) - WHERE(どこで) </small> --- class: compact,img-right # <small>【例題1】 H101のWHO,WHEN,WHERE:(素直に考える版)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 「限りなく積まれた例のあれ」な写真です。ピンボケなのは仕様です(もともとピンボケだったの:-) <br> (脚注2) ここは前回と同様のアイデアソン(アイデア+マラソンの造語)みたいなものです (脚注3) 40秒で仕度しな! </small></small> </div>  <small> - WHO(だれが) ... 使うの? - WHEN(いつ)... - WHERE(どこで) ... H101に決まっています<br>(この例題では無意味ですね) </small> --- class: compact,img-right # <small>【例題2】 H101のWHO,WHEN,WHERE:(拡張版)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 想像できるものを、すべて投入してください。 お客様が、それをオーケーというかは提案してみないとわからないけど:-) <br> (脚注2) 頭の柔らかさコンテスト。 単なるアイデアソンではなく、想像力が試されています (脚注3) google formで集めてみましょう </small></small> </div>  <small> Q: <b>ラーニングコモンズ</b>(H101)の使い方として、<b>ありえそうな最大の構成</b>を考えてみてください - WHO(だれが)... - 誰(種類?)が(それぞれ)何人くらい - WHEN(いつ) - WHERE(どこで) </small> --- class: compact # <small> 例:ラーニングコモンズ(LC)の使い方を考える</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 4年生と大学院生の一部には、 「大学の住んでるの?」みたいな人もいるので(w)。 さすがに車がないと辛いみたいね <br> (脚注2) LCの理想は、24時間営業の図書館・レストラン・温泉併設(ネットカフェ?(w))。 (温泉はともかく)海外の大学には、そういう設備もあります。 (少し違うけど)Googleはサークル活動の発展版みたいなノリだから、24時間営業の社食ありに納得? </small></small> </div> <small> - WHO - 【人数】 これは物理的制約から100人前後か?(-> とりあえず学科の授業は可能) - 【種類】特定多数 -> 授業、学内のイベント、サークル活動など。学生ホールとしても利用可 - 【種類】不特定多数 -> (学外から利用者が来る)学会・イベント等の開催 - WHEN - 24時間(実際のところ、いつでも使える=勝手に営業中; 夜中には人がいないけど:-)(脚注2) - WHERE - LCのような使い方はH101のような什器(机などのこと)がなくても可能です - 例: 隙間があったら机と電源を置いていく(<- 金沢工業大学(w)) - その他(WHEREと一段上のWHATにも片足) - <b>LC似のLAN(Wi-Fi)は学内全域で同じように使えたほうが便利(<- 物理的制約なしに考えている)</b> </small> --- class: compact,img-right # <small>【知識】 VLAN (Virtual LAN)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 正確には <b>「同じLANを異なるネットワーク機器で使いたい」</b> 時に「VLAN設定をする」という説明が良いでしょうか <br> (脚注2) 図(下)ではVLANごとに色が異なっています。 ネットワーク機器のケーブルを指す場所ごとに異なるLANを設定できます </small></small> </div>   <small> - 部屋や建物をまたいでLANを構築する技術 - 典型例: 図(上)では、複数の建物・部屋にあるPC教室群(G201,G202,B203)が同じLANです - ちなみに 172.23.0.0/16 です - G201 PC01の例: 172.23.201.101/16 - B203 PC31の例: 172.23.203.131/16 - 注:IPアドレスについては次頁を参照 </small> --- class: compact,img-right # <small>【知識】 IPアドレスを割り振る(1) プライベートIP【復習】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 「PC教室全体で 172.23.0.0/16 を使う」と決めてあるので、65000台分のプライベートIPアドレスが利用できます。 プライベートIPアドレスは潤沢に使えるのでギリギリのサイズにする必要はありません。 障害切り分け等でログをみた際、どの部屋のどのへんのPCか一目で分かるように、3つ目の数字には部屋番号を付けています。 余裕を持って分かりやすく割り振ったほうがよいでしょう </small></small> </div>  <small> - <b>学外</b> ... 図のルータ2より上側(オレンジ色)部分 <small> - <b>機器にはグローバルIPを割り振ります</b> <br> (Global IPとPublic IPは同義語) - 例: ルータ2の上 = 210.128.53.204/24 </small> - 学内の機器に割り振るグローバルIPは無いので、<b>プライベートIP</b>を使います <small> - 例: PC教室(前頁を参照)は 172.23.0.0/16 - 十分大きいので見やすいIPを付けます - G201: 172.23.201.1 〜 172.23.201.255 - G202: 172.23.202.1 〜 172.23.202.255 - B203: 172.23.203.1 〜 172.23.203.255 - 参考: IPアドレスの大きさ -> 早見表(pdf) </small> </small> --- class: compact,img-right # <small>【知識】 IPアドレスを割り振る(2): NAT 【NEW】</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div>  <small> - プライベートIPは勝手に使って良いIPです - 同じIPの機器が世界中にあります - <b>住所として役に立ちません</b> - 図の<b>ルータ2</b>を通り抜ける瞬間にルータ2のグローバルIPに差し替えます - この技術を<b>NAT</b>と呼んでいます - 例: 172.23.201.101 -> 210.128.53.204 </small> --- class: compact,img-right # <small>【参考】 NAT (Network Address Translation)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 参考です。書き変えの<b>理屈</b>は期末試験の範囲外です <br> (脚注2) もうすこし詳しい説明は大学院の授業のスライドを読んでください。 -> <A HREF="https://2025.lectures.fml.org/">https://2025.lectures.fml.org/</A> </small></small> </div>  <small> - NATは、 <b>IPヘッダの送信元IP(source IP)</b>と、 <b>TCPヘッダの送信元ポート番号(source port)</b>を書き換えてパケットを送り出します。 - 返りのパケットは、同様にヘッダを逆変換します(ただし向きが逆) - 詳細は、大学院のスライドの[NAT](/slides/network/graduate/internet/#nat)を参照 </small> --- class: compact,img-right # 【復習】 演習環境のネットワーク図  <small> - 大学ネットワークのミニチュア - 大別すると3つのブロックから構成される - 学外,DMZ,学内 - 学内LANは、さらに小さなLANから構成される - 役割や部署のLAN群 - 例:研究室,PC教室,事務局 </small> --- class: compact,img-right # 演習環境のネットワーク図を論理的に再構成(1)  ``` 大学 ├── 学外 ├── DMZ └── 学内 ├── 研究室 (LAN1) ├── PC教室 (LAN2) └── 事務局 (LAN3) ``` <small> - (論理的に)大きい単位 -> 小さい単位 - 中 ... 学外,DMZ,学内 - 小 ... 研究室,PC教室,事務局 </small> --- class: compact,img-right # 演習環境のネットワーク図を論理的に再構成(2) <div class=footnote> <small><small> (脚注) <b>葉(リーフ)</b>がLAN(小)です。グラフ理論:枝(branch)、リーフ(leaf) </small></small> </div>  ``` 大学 ├── 学外 ├── DMZ └── 学内 ├── 研究室 (LAN1) ├── PC教室 (LAN2) └── 事務局 (LAN3) ``` <small> - (論理的に)大きい単位 -> 小さい単位 - 中 ... 学外,DMZ,学内 - 小 ... 研究室,PC教室,事務局 - いったん図の詳細は忘れて良い - ルータの先に様々なLAN(小)がある </small> --- class: compact,img-right # <small>【例題3】 大学版のWHO,WHEN,WHERE:(素直に考える版)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 前半で調査したワークシートを引っ張り出してください </small></small> </div>  <small> - 前半で調査したネットワーク図です - 調査したネットワークにプライベートIPを振り直してください - どのネットワークも大きさは/29 - ルータ2でNATをしてください </small> --- class: compact # <small>【課題】 大学版のWHO,WHEN,WHERE:(拡張版)</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> Q: 大学の案内図や組織図を調べ、現実に近づけた構成図とIPアドレスを書いてください 1. ネットワーク図の要素を現実的にしてください(もっと増やしてください) - 大学には、もっといろいろな役割・部署・組織・使い方があるでしょう - もちろん、ラーニングコモンズ(H101)も追加してください 1. LANのIPアドレスを決めてください - 各LANの利用人数と必要なIPアドレス数を推定してください - 各LANの使い方に依存します。どこまで想像できるか?次第です。答えは千差万別です - 各LANにプライベートIPアドレスを割り当ててください - あえて<b>必要最小限な大きさ</b>にしてください -> 早見表を参照 - 注意 - 各LANはVLANとして設定するのが前提です - DMZもプライベートIPを割り当ててください 1. 提出物には、ネットワーク構成図とIPアドレス(例:10.0.0.0/30, ...)の表が必須です (前頁の図を参照) </small> --- class: compact,col-2 # 【参考】 ネットワークの大きさ早見表 <small> - 左列は「ネットワークの大きさ」 - 10.0.0.0は見本です - 右列は「IPアドレスの個数」 - そのネットワークで利用できるIPアドレスの個数の最大値です | ネットワークの大きさ | IPアドレスの個数 | |----------------------|------------------| | 10.0.0.0/16 | 65536 | | 10.0.0.0/17 | 32768 | | 10.0.0.0/18 | 16384 | | 10.0.0.0/19 | 8192 | | 10.0.0.0/20 | 4096 | | 10.0.0.0/21 | 2048 | | 10.0.0.0/22 | 1024 | | 10.0.0.0/23 | 512 | | 10.0.0.0/24 | 256 | | 10.0.0.0/25 | 128 | | 10.0.0.0/26 | 64 | | 10.0.0.0/27 | 32 | | 10.0.0.0/28 | 16 | | 10.0.0.0/29 | 8 | </small> --- class: title, smokescreen, shelf, no-footer # コンピュータネットワーク(2024-)<br><small>第11回 設計編(3)</small> <div class=footnote> <small><small> Copyright (C) Ken'ichi Fukamachi <fukachan@fml.org>, 2021-2025. CC BY-NC-SA 4.0 </small></small> </div> --- class: compact # <small>大学ネットワークの5W1Hを考えてみる</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> - 第09回 ... まずはふんわりと全体像について考えてみましょう - 第10回 ... (基本設計のなかの論理設計) - IPアドレスやVLANの割り振りを考えます - 第11回 ... (基本設計のなかの物理設計)<b>(<- 今ここ)</b> - 具体的に必要な機器や配線を考えます - フィルタリング(AWSのセキュリティグループ)も考えます <br> (ここは詳細設計にも少し足を入れているかもしれません) - 第12-14回 - 各自の第09-11回のレポートを、各グループの中で共有してください - そこから提案を考え始めるとよいでしょう </small> --- class: compact,img-right # <small>【考え方】5W1Hを大 -> 小へ並べたら、こうだろうか?【第3段階】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 順番に3回かけて考えていきます。その3 </small></small> </div>  <small> - <b>5W1H</b> - WHO - WHEN - WHERE - WHAT - WHY - HOW - 小 <b> - HOW (の一番大きい観点) </b> <small> - 本来、詳細設計では、 機器の具体的な設定などまで考えるのですが、 そこまでは本演習では行いません (だから小分類の1番上をカスッて終わりというわけです) </small> </small> --- class: compact,col-2 # <small>第10回の課題の解答例</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 7割くらいのベストプラクティス(ざっくばらんに言えば「鉄板パターン」)なら、ありますが、 残り3割くらいは顧客ごとの事情なので、案件ごとに一品物です。 ちなみに(雑にまとめれば)、このベストプラクティス集をおぼえる資格試験がITILと言えます <br> (脚注2) <b>あなたが食べていくには、この3割が勝負どころ</b>です。 7割までは生成AIにやらせることが出来そうですし、10秒で提案書が作れます。 ただし全世界の全会社が同じ提案書を作れるので、いちばん低価格の会社が受注するでしょう </small></small> </div> <small> - 解答例 -> こっち - はっきりした正解はない </small>  --- class: compact # <small>【HOW】もうすこし細かい・具体的な設計を考えます</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> 1. フィルタリング設定を考える (AWS用語の「セキュリティグループ」相当) - ここは前回の続き、前回の「IPアドレスの割り当てとVLAN」が設計済であることが大前提 1. 機器の構成を考える - 接続する機器の数を考える - 必要な機器構成を数え上げる </small> --- class: compact # <small>フィルタリング(セキュリティ設計の基礎)</small> <div class=footnote> <small><small> [Saltzer. 1974] Jerome H. Saltzer. 1974. Protection and the control of information sharing in multics. Commun. ACM 17, 7 (July 1974), 388–402. https://doi.org/10.1145/361011.361067 </small></small> </div> > <b>最小権限の原則 (Principle of Least Privilege)[Saltzer. 1974]</b> > セキュリティの概念で > 「必要なタスクを実行するために必要な最小限のアクセスのみを許可する必要がある」 > というもの --- class: compact # <small>フィルタリング(最小権限の原則の適用例)(1)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) これが大原則です </small></small> </div> <small> - ユーザ(一般ユーザ、例: EC2のユーザadmin) - ユーザが出来ること -> <br> ファイルの作成、編集、削除、コンパイラの実行など (つまり<b>授業で必要</b>なことのみでよい) - 出来なくて良いこと -> PCやOSの管理 - 学内ネットワーク(を利用してユーザが出来ること) - 学内から ... 授業で必要な操作が出来る(上述) - ポータルやELにアクセスできる - 学内からインターネット上のコンテンツを見られる - <b>学外からは何も出来ない</b> </small> --- class: compact # <small>フィルタリング(最小権限の原則の適用例)(2): 利便性>原則</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) <b> 利便性を考慮して少し緩めました </b> (脚注2) 利便性を考慮しても、さすがにここまでやらなくても ... という判断 </small></small> </div> <small> - ユーザ(一般ユーザ、例: EC2のユーザadmin) - ユーザが出来ること -> <br> ファイルの作成、編集、削除、コンパイラの実行など (つまり授業で必要なことのみでよい) - 出来なくて良いこと -> PCやOSの管理 - <b>どうしても管理権限が必要なときは? -> `sudo 管理系コマンド ...`を使う</b> (<- 月曜午後のEC2上) - 学内ネットワーク(を利用してユーザが出来ること) - 学内から ... 授業で必要な操作が出来る(上述) - ポータルやELにアクセスできる - 学内からインターネット上のコンテンツを見られる - 学外から出来ない (を、<b>少し弱く</b>しました) - <b>学外から(も)ポータルやELにアクセスできる</b>(脚注1) - 学外から<b>学内の設備(例:PC教室)は使えない</b> (脚注2) </small> --- class: compact # <small>【例題1】 H101のフィルタリング設定を考えてみよう</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> - H101でインターネットを使いたい - なにが出来ないといけないか?(逆に、何が出来なくてもよいか?) - (練習なので)とりあえず自由記述文でよいです </small> --- class: compact # <small>【例題1】 H101のフィルタリング設定例 【解答例】</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 暗黙の前提です。 「なんらかの条件にマッチしない時は、すべて禁止」 は最小権限の原則から言って当然の動作と言えます。 暗黙の前提なので「このルールを書かない」機器もありますが、 設計書では、はっきりと書いておいてください <br> (脚注2) ここで「パケットの帰り分のルールは書かなくてもよいのか?」と疑問を持った人はエライ。 設計書では書かなくても良いです。 利用する機器と使う機能しだいではパケットの行きも帰りも明示的に設定を書く場合がありますが、 詳細すぎるので以下略 </small></small> </div> <small> - 自由記述 ... H101からは学内もインターネットも自由に使えるが、学外からH101は利用できない - 整理された表(このほうが読みやすいので、できればこう書いてほしい) - 上から順に条件にマッチするか?を試します。マッチした行で検索は終了 <br> この動作をfirst matchと呼びます。セキュリティ設定はfirst matchが普通です - 用語: SRC = source (送信元)、DST = destination (送信先)、ANY = どこでも/なんでも ``` SRC DST PROTOROL ACTION --------------------------------------------------------------- H101 ANY ANY PERMIT ANY H101 ANY DENY ANY ANY ANY DENY (脚注1) ``` </small> --- class: compact,col-2 # <small>【例題2】 第10回の例題3でフィルタリングの設定を考える</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 前半で調査したワークシートを引っ張り出してください </small></small> </div> <small> - ルータ2でフィルタリングします <br> (注:例題1も同様です) - NAT: ルータ2を(下から上へ)抜けるときに210.128.53.204へ変換しています - 学内からインターネットが自由に使えます。 学外からもDMZ(のELやポータル)を利用できます | DMZ | 10.255.0.0/29 | |------|---------------| | LAN1 | 10.1.0.0/29 | | LAN2 | 10.2.0.0/29 | | LAN3 | 10.3.0.0/29 | | | | </small>  --- class: compact,col-2 # <small>【参考】 EC2のセキュリティグループを翻訳すると?</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> ``` SRC DST PROTOROL ACTION ---------------------------------------- ANY EC2 SSH PERMIT ANY EC2 HTTP DENY ANY EC2 HTTPS PERMIT ANY ANY ANY DENY (*) ``` - 右図の設定を翻訳すると上のようになります - <b>最終行の記述(*)は不要(暗黙の前提)です</b> <small> - AWSのセキュリテイグループでは、<b>デフォルトの「すべて拒否」が暗黙の前提</b>です </small> </small>  --- class: compact,col-2 # <small> ハードウエア:具体的に機材と台数を決める</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 原価表にルータの価格を決めてあります、とりあえずソレ。 たいていの顧客ではL3スイッチで代用も可能です </small></small> </div> <small> | 機器 | 製品名 | 備考 | |---------|------------------|--------------| | ルータ1 | ルータ | ISPとの接続用 (脚注1) | | ルータ2 | ファイアウォール | セキュリティに特化した機器 | | ルータ3 | L3スイッチ | コア(学内の中核となる機器) | | | L2スイッチ | 図には未記載 | - ルータ1〜ルータ3は全員ルーティング機能があります。 その点で似たような機器なのですが、特化する機能が異なります -> 原価表 - この図も(元になっている前半の演習の図でも)、 <b>LAN1,LAN2,LAN3,DMZの中の配線をきちんと書いていません</b>。 機器の数だけLANケーブルを挿す場所が必要です。 配線を挿す口(ポート)を増やす機器がL2スイッチ </small>  --- class: compact,img-right # <small>【例題3】 必要なL2スイッチの台数を数える</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 前半で調査したワークシートを引っ張り出してください </small></small> </div>  <small> - 前半の演習で探検した例のミニチュア環境です - LAN1,LAN2,LAN3,DMZの中の機器の数を数えて必要な配線(LANケーブル)の本数を数えてください - 注:すべてのLANの大きさが/29です </small> --- class: compact,img-right # <small>【課題】 大学の機器数を数え上げる</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div>  <small> - 前回の課題で作成した図に必要な機器をすべてリストアップしてください - 製品を配置する場所、各製品の購入台数を数え上げてください - ポート数は機材数から逆算してください - L2スイッチのポート数は24もしくは48です。詳細 -> 原価表 </small> --- class: compact # <small>このあとの進め方</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 最終課題の仕様書(PDF)は別途配布されています。ポータルを見てください </small></small> </div> <small> 1. 進行についてはオリエンテーション(第09回)を見てください 1. グループワークの進め方は - 「最終課題のダンドリと設計ガイド」(ファイル名:Network_12-14__設計ガイド.pdf)を参照 - その他の資料もポータルの添付資料欄を参照 - (参考資料の改訂版を作れた場合は)第12回にまとめておいておきます </small> --- class: title, smokescreen, shelf, no-footer # 【参考】 付録 --- class: compact, col-3 # <small>【参考】西洋の学問体系</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) かつて、ホワイトヘッドは「西洋哲学とはプラトンへの脚注にすぎない」という暴言をはなったものですが、 より現実に近いのは「西洋哲学とはアリストテレスへの脚注にすぎない」だろうと アリストテレスの研究者は言います。まぁ反論できないよね </small></small> </div> <small> - 前述の木構造は<b>「進路」という概念を定義する方法</b>でもあります - 正確な定義とは何か?について、プラトン哲学では、こういう考え方を「ディアイレシス」と呼んでいます。 初出はプラトン「ソフィスト」紀元前320年前後の作品です。 ちなみに、この作品が書かれたころに、アリストテレスがプラトンの弟子になりました(アカデメイアに入学した) <wbr> - 西洋の学問体系はアリストテレスに遡ります。 アリストテレスは多くの学問の体系を、このような体系として整理していきました。 - 極論「学問をする」とは「アリストテレスのように考える」と言ってもよいのです - われわれの思考様式は今でもアリストテレスの強い影響下にあります </small> <wbr>