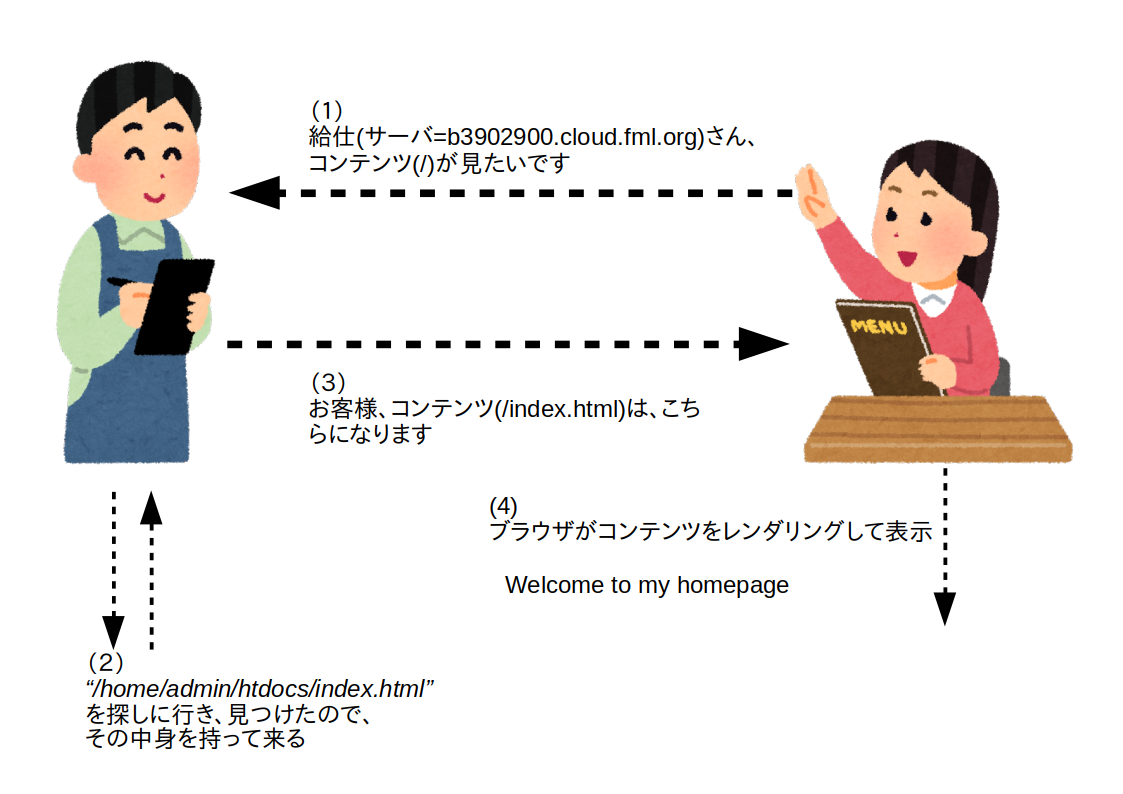

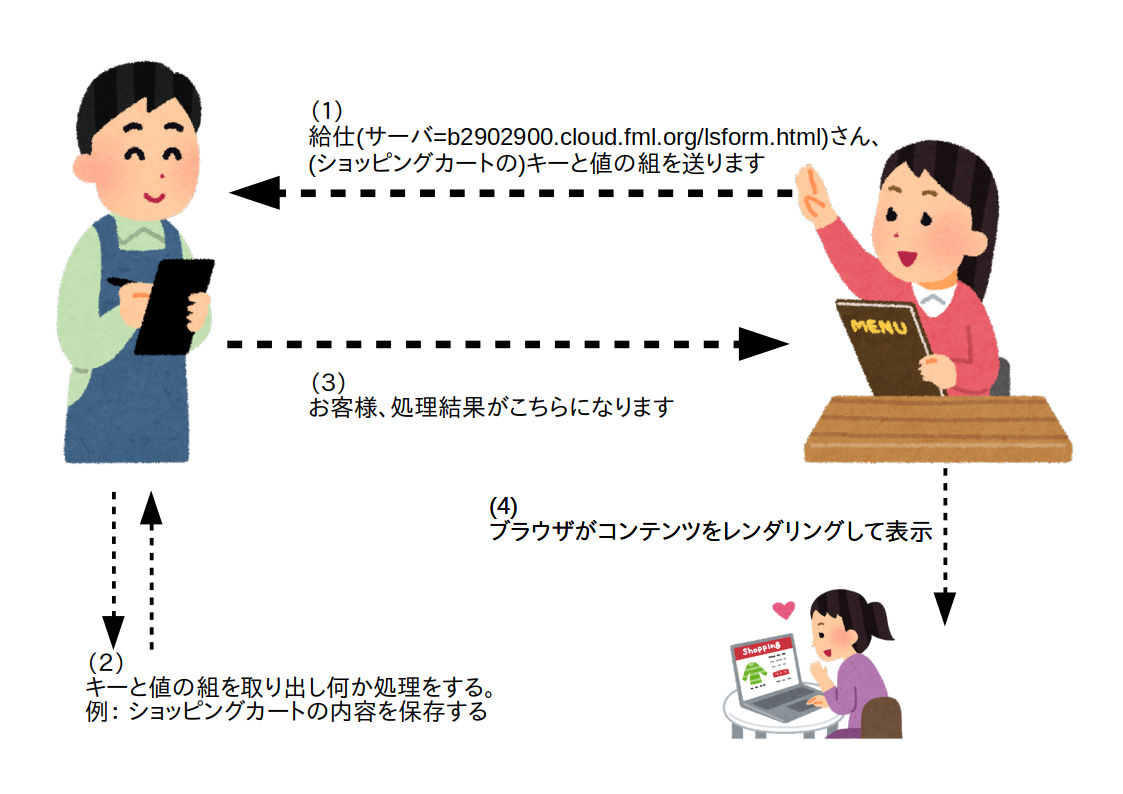

name: index class: title, smokescreen, shelf, no-footer # 情報システム開発基礎演習<br><small>ITインフラ編 第03回</small> <div class=footnote> <small><small> Copyright (C) Ken'ichi Fukamachi <fukachan@fml.org>, 2021-2025. CC BY-NC-SA 4.0 </small></small> </div> --- class: compact # 本日の目標 <div class=footnote> <small><small> (脚注) 「WWWサーバと会話できる」と言ってもよいでしょう </small></small> </div> 1. HTMLの基礎を理解する 1. WWWサーバにデータを送信できる 1. (【応用】ジャンケンWeb APIサーバを使い)ジャンケンができるページを作成できる --- class: compact # おしながき <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> - デモ (次頁〜) 1. 解説: HTML、CGI 1. 演習「WWWブラウザでジャンケンするページの作成」 - 詳細はのちほど -> [こちら](#exercises) 1. TA/SAさんに動作を確認してもらってください - [自由課題]「ISBN検索」 - 出来る人は一瞬で出来ます、時間中(16:30まで)に、TA/SAさんに動作確認してもらってください </small> --- name: demo class: compact # <small>【復習】動画「HTTPのGETモードはUFOキャッチャー」</small> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/etRED_BySEk" title="HTTPをUFOキャッチャーで説明する" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> <small><small> <br> - WWWサーバ(UFOキャッチャーのwww.py)がコンテンツ(index.html)を探してきます。 <br> WWWサーバ(www.py)はコンテンツをWWWブラウザに返し、ブラウザがコンテンツを表示します - これはHTTPのGETメソッド:サーバからコンテンツをダウンロードするだけ、一方通行です - HTTPのPOSTメソッドは、サーバとデータのやり取りを行える、もう少し複雑な動作です(-> このあと) </small></small> --- class: compact,col-3 # <small>【デモ】CGI体験 <small>http://b2902900.cloud.fml.org/lsform.html</small></small> <div class=footnote> <small><small> (脚注1) このあと演習でlsform.htmlをダウンロードして実際に体験してもらいます (脚注2) 図(右)の画面はサーバごとに異なります。 これはlsform.htmlのaction=URLで指定されているURL「https://api.fml.org〜」で動いているサーバが、 ブラウザから送られてきたキーと値の組を返している様子です。 ちなみに、<B>演習のデモ等で使うサーバは、すべてGo言語で書かれています。 これは「キーと値の組」を取り出して%v:%vでGo言語がよしなにフォーマットした表示</B>になっています (注: 内部では値をsliceで保持しているため[数字]と表示) </small></small> </div>    --- class: compact,col-2 # <small>【デモ】本日つくるもの: 動画</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) これらはブラウザで実際に行っている様子の動画です。 一応ブラウザでも実演します </small></small> </div> <iframe width="480" height="340" src="https://www.youtube.com/embed/hPnR7tujbKk?rel=0&loop=1" title="簡易ショッピングカート" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> <small><small> <br> 例題:最初に体験するFORM文 </small></small> <iframe width="480" height="340" src="https://www.youtube.com/embed/Kly9sc4H4To?rel=0&loop=1" title="じゃんけんぽん" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> <small><small> <br> 課題:じゃんけんぽん </small></small> <div class=html-begin></div> --- name: html class: title, smokescreen, shelf, no-footer # 解説: HTML(1) <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> --- class: compact,img-right # 復習: ホームページのしくみ <div class=footnote> <small><small> 午前中にやりましたね?ね? </small></small> </div>  - (1) - (2) - (3) - (4) --- class: compact # HTMLの基本(1): タグ <div class=footnote> <small><small> (脚注1) 真面目にHTML5をやると大変すぎるので初期のHTMLをやります (脚注2) この例で分かるように、 <b>HTMLのタグには文体の「構造」(P)と「装飾」(B)という異なる概念が一緒くた</b>にされています。 これが批判されて、厳密化され、現在のHTML5という読みづらい謎言語になりました。 謎すぎるので授業ではやりません。ウエブデザイナーになりたい人は勉強してください </small></small> </div> <small> ``` <P> 新しい段落(paragraph)を始めます。ブラウザは、改行など適切な見栄えになるようレンダリングを行います <P> <B>このようにBタグではさむと、太い文字(ボールド体)</B>で表示されます ``` - 単なるテキスト - <b>タグ(`<tag>`)と呼ばれる命令を含んだテキスト</b> - タグの始まり`<tag>`と終わり`</tag>`を書くと、それらのタグで挟まれた間だけで命令が有効になります - <B>閉じる方のタグは`</`(小なり+スラッシュ)</B>で始めます - 動作確認だけ出来ればよい授業なので、<B>とりあえず`<P>`だけは覚えましょう。読みやすくなるから</B> </small> --- class: compact # <small>【たとえ話 】HTMLのタグは書き方が少し異なる関数呼び出し</small> - C言語の系譜 <small> - <b>` f() `のように`()`つきで書くと関数fを呼び出す</b>意味になります </small> - HTML <small> - (変わった書き方ですが)<b>`<`で始まる関数呼び出し</b>だと考えて良いです - <b>関数の実行を依頼する先はブラウザ</b>です </small> ``` <p> abc // 意訳(注:これは実際には動作しません) <段落を作成> abc // C言語風な書き方へ意訳すると、こうなる(注:これも実際には動作しません) 段落を作成せよ("abc") ``` --- class: compact,img-right # <small>【たとえ話 】HTMLのタグは書き方が少し異なる関数呼び出し</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 改行等は、 <b>ブラウザが画面の横幅やフォントサイズを考慮して画面を制御</b>しています。 よって、 「段落」と「ボールド(太字)」は同じでも、 <b>改行位置、空行の大きさ、前後左右のスキマの大きさなどもユーザごとに異なります</b>。 たとえば、PC上のブラウザは横長、スマートフォンは縦長なので、とうぜん見栄えは大きく異なりますが、 「段落」と「ボールド(太字)」は同じです </small></small> </div>  <small> - C言語の系譜 <small> - <b>` f() `のように`()`つきで書くと関数fを呼び出す</b>意味 </small> - HTML <small> - <b>`<`で始まる関数呼び出し</b>だと考えて良い - <b>関数の実行を依頼する先はブラウザ</b>です - 例: <small> - `<p>` ... p(paragraph=段落)関数 - `<b>` ... b(bold=太字)関数 </small> </small> </small> --- class: compact, img-right # HTMLの基本(2a): FORM文(CGI) <div class=footnote> <small><small> (脚注1) ショッピングカートの作成ですが実際のサイトは作りません。 「カートの情報を送る」ところまでを作ります。 ちなみにカートがあつかう情報とは「商品名」と「数量」の組です(この組は複数可)。 (脚注2) いまどき、どんなブラウザでも動作します。 正確にはブラウザとサーバ双方がCGIをサポートしている必要がありますけど、 過去30年以上の実績なので安心して使ってOK </small></small> </div>  <small><small> <br> item-01,item-02,item-03が商品名、入力欄が数量です </small></small> <small> - ショッピングカートでは、購入したい「商品」と商品の「数量」を扱います - ブラウザで、これが扱えるように、<B>「キーと値の組をサーバに送る」約束事</B>を作りました。 - <B>この取り決めをCGI</B>と呼んでいます <br> CGI = Common Gateway Interfaceの頭文字 </small> --- class: compact, img-right # HTMLの基本(2b): FORM文(CGI) <div class=footnote> <small><small> (脚注) 図は「入力欄や送信ボタンが作成済」の状態からスタートしています。 図に描かれていない(0)で作成もしくはメニュー相当 </small></small> </div>  <small> - ブラウザ上に入力画面を作成します - `<input>`タグの場所に「入力欄」を作成 - `<submit>`文の場所に「送信ボタン」を作成 - <b>`<form>`文では利用するWeb APIサーバの指定</b> - 「送信ボタン」がクリックされると - ブラウザはキーと値の組をサーバに送信 - WWWサーバ側では、キーと値の組を取り出す - これらの値を元に、<B>なんらかの処理(右図(2))をして、結果を返すサーバ</b> (<b>Web APIサーバ</b>)を作りこみます </small> --- class: compact # HTMLの基本(3a): lsform.htmlの解説 (画面表示の作成) <div class=footnote> <small><small> (脚注) 「画面の表示(文字、段落等)」と「入力欄や送信ボタンの作り方」という2種類の話が混ざっていることに注意 </small></small> </div>  --- class: compact # HTMLの基本(3b): lsform.htmlの解説 (サーバの指定) <div class=footnote> <small><small> (脚注) タグは大文字小文字を区別しません。大文字でも小文字でも大丈夫です。 例: <form>、 <Form>、 <FORM>、 どれでもOK。 概念の説明では大文字を使いますが、 HTMLでは小文字の利用が多いような気がします(ランダムサンプリング) </small></small> </div> <small> ``` <form method="POST" action="https://api.fml.org/api/lsform/v1"> 〜省略〜 </form> ``` - <b>FORMタグ(`<form ...>`)にはWeb APIサーバとのデータのやりとりの詳細設定を書きます</b> - 具体的には<b>`<form ...>`タグの中に属性等が書けるので、そこに設定を書きます</b> - スペース区切りで`属性=値`形式。 上の例でも`<FORM 属性1=値1 属性2=値2 ...>`となっています - `method=POST`はHTTPの動作モードの指定と考えてください <br> FORM文では、たいていPOSTを指定するので、<B>授業ではmethod=POSTと覚えておいてOK</B> - `action=URL`が呼び出すWeb APIサーバの指定です - プログラミング言語の関数と同じと考えてください - <B>URLを変えれば呼び出す先を変えられます</B> - つまり処理したい内容ごとに異なる呼び出し先が利用できます </small> --- class: compact # HTMLの基本(3c): lsform.html (そのもの) 【オマケ】 <div class=footnote> <small><small> (脚注) このあと実際に使うlsform.htmlの解説です(1) </small></small> </div> <small> ``` <P>SHOPPING CART <form method="POST" action="https://api.fml.org/api/lsform/v1"> <P>item-01 <input name="item-01" type="text"> <P>item-02 <input name="item-02" type="text"> <P>item-03 <input name="item-03" type="text"> <P> <input type="submit" value="buy"> </form> ``` - これが、このあとダウンロードするlsform.htmlです - <b>空白、空行はブラウザに無視されます。 ダウンロードするファイルでは読みやすいように空行いりです</b> </small> --- class: compact # HTMLの基本(3d): lsform.htmlの読み方 【オマケ】 <div class=footnote> <small><small> (脚注1) このあと実際に使うlsform.htmlの解説です(2)。 <br> (脚注2) <b>「表示を制御するタグ」と「FORM文が作る入力欄等」を混ぜこぜで書いていきます</b> <b>(<- 混乱の元)</b> </small></small> </div> <small> ``` <P>SHOPPING CART <!-- ここは普通に表示されます(改行あり) --> <form method="POST" action="Web APIサーバのURL"> <!-- methodはHTTPの動作モードのようなもの,大抵POST --> <P>キーの名称1 <!-- ここは普通に表示されます(改行あり) --> <input name="キーの名称その1" type="text"> <!-- 入力欄としてレンダリングされます --> <P>キーの名称2 <!-- ここは普通に表示されます(改行あり) --> <input name="キーの名称その2" type="text"> <!-- 入力欄としてレンダリングされます --> <P>キーの名称3 <!-- ここは普通に表示されます(改行あり) --> <input name="キーの名称その3" type="text"> <!-- 入力欄としてレンダリングされます --> <P> <!-- 改行するために無駄にPを入れました --> <input type="submit" value="送信ボタンの表示名"> <!-- 送信ボタンとしてレンダリングされます --> </form> ``` <small> - 「キーの名称1」を「変数名1」と考えれば関数よびだしの引数のイメージと重なりませんか? `<P>〜`の〜部分は説明(ここの文字がないと箱だけが表示されている画面になります)。 なお右の`<!- コメント ->`は、このスライドで追加した説明 </small> </small> --- class: compact # HTMLの基本(4a): 全体の動作 <div class=footnote> <small><small> ページ「HTMLの基本(3a)」の続き(左から右へ処理は進行): lsform.htmlがレンダリングされて、 ブラウザに入力画面が作成されます(左から2つ目)。 ユーザが数値を入力し(左から3つ目)、 送信ボタン(buy)をクリックすると、 入力した数値はWeb APIサーバへ送信され、 処理結果が返り(レンダリング結果が)ブラウザ上に表示されます(右端)。 <b>Web APIサーバはFORM文のaction属性で指定するURL</b> </small></small> </div>  <div class=html-end></div> --- name: exercises class: title, smokescreen, shelf, no-footer # <small>演習</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) こまかな指示は演習支援システム(Colitas)に従ってください </small></small> </div> --- class: compact # 演習内容 (概要) <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> 1. curlコマンドでHTTP体験(8割がた午前中の復習) 1. <b>`http://学籍番号.cloud.fml.org/lsform.html`</b> を作成してください <small> - FORM文のテンプレート `lsform.html` をダウンロードし、上のURLで動作確認してください - lsform.htmlのダウンロード元URL = https://api.fml.org/dist/lsform.html </small> 1. <b>`http://学籍番号.cloud.fml.org/janken.html`</b> に「ジャンケンができるページ」を作成してください <small> - lsform.htmlをコピーして、ファイル名janken.htmlを作成してください - janken.htmlファイルを編集して上記URLで動作する「Web API版ジャンケン」を作成 -> [仕様](#janken-spec) </small> 1. 動作確認(TA/SAに見せてください) <small> - Web API版ジャンケンが動作することを確認します - Web API版ジャンケンのフローチャートを書いて動作を説明してください - 参考: フローチャートは1年前に「プログラミングとアルゴリズム基礎」で習いました - ELの教科書「大学情報 > 情報工学(mobile対応) > アルゴリズム > フローチャート」を参照 </small> </small> --- class: compact # <small>【デモ】 午前中の復習(telnetとcurlコマンド)</small> <div class=footnote> <small><small> (脚注) 動画のサーバはlocalhost(IPアドレス: 127.0.0.1)です。 よって curl http://localhost/ もしくは curl http://127.0.0.1/と同様 </small></small> </div> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hq-CTEZK1-k?rel=0" title="HTTP/1.0のデモ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> <small> - ブラウザが裏で行っている動作はtelnetとcurlで擬似体験できます - `telnet サーバ 80`でサーバにアクセスすることは、 ターミナルで`curl http://サーバ/`を動かすことと同じ </small> --- name: janken-spec class: compact # <small>ジャンケンサーバの仕様</small> <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> - ジャンケンサーバの仕様はC言語でやったものと同じです <small> - グー、チョキ、パーを0、1、2で表現しています(C言語の演習でやりましたよね?) - URL = https://api.fml.org/api/janken/v1 - サーバは、キーが`jibun`、その値として数字(0, 1, 2)が送られてくると期待しています <br> (jibunは「ジャンケンの自分の手」という意味です) - サーバが返す「aiteはコンピュータ(相手)の手、kekkaは勝敗」です <br> `kekka = (3 + jibun - aite) % 3` </small> --- class: compact # 自由課題 (任意課題,講義時間内のみ受付 - 16:30) <div class=footnote> <small><small> </small></small> </div> <small> - ISBN検索ができるページを作成してください - 作成するURLは `http://学籍番号.cloud.fml.org/isbn.html` - ISBN検索に使えるサービスはopenBD (open book database)の https://openbd.jp/ - 使い方はopenBDのページを読んで勉強してください。 なお、openBDのページでは説明されていませんが、POSTメソッドも対応しています - 動作確認用のISBN = 9784621066089 - 出来るひとは一瞬で出来ると思いますので、演習の時間内部でTA/SAさんに見せてください </small>